コールアウト表示オプション

Google AdWordsに新搭載されたコールアウト表示オプションをご存知でしょうか。

上手く使いこなせば広告のクリック率、コンバージョン率向上に役立つ機能です。

今回はコールアウト表示オプションの使用方法についてご説明します。

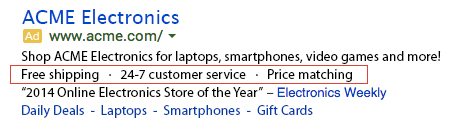

コールアウト表示オプションとは?

※画像はGoogle AdWords公式ヘルプより。

上記のように、通常の広告文の下に商品やサービスなどの情報を表示させることができます。

主に

- サービス内容の特記

- モバイル向け広告文の補足

- 時間限定での特典

をアピールするために使います。

設定方法

AdWordsの管理画面の「広告表示オプション」から設定できます。

詳細は下の画像をご覧ください。

使用例

- 「送料無料」や「無料相談受付」など、ユーザーにとってメリットになる情報を追加する

- モバイルの広告文が短くなってしまう(詳細はこちら)のでその補足として使用する

- 平日の昼間のみチャットでのカスタマーサービスを行っている場合、時間限定でコールアウト表示オプションを配信する

効果

次の記事で実際に設定してみた効果を大公開します!

是非一度自社のアカウントでもお試しください!